建投读书会·东西汇流|毛尖:非常罪非常美——东西方银幕抒情比较

- 金融分析

- 2025-04-12 12:19:04

- 3

作为一座国际大都市,上海不仅承载着中华文明的传承与发扬,更是东西方文化交汇的万花筒。海纳百川,中外交融,在这里,古老与现代交织,东方与西方交融,共同塑造出这座城市独有的文化底蕴。

“建投读书会·澎湃北外滩”第十三季以“东西汇流”为主题,选题从“上海作为一座因河而生、连江入海的国际大都市,不仅承载着中华文明的传承与发扬,更是东西方文化交汇的万花筒”出发,选取了音乐、电影、体育、建筑、戏剧、器物六大方面,与读者们共读上海城市基因中的生机勃勃与包容开阔。

本期为第二场,由华东师范大学教授、作家毛尖主讲。

一、恣意的爱情生长于战火中

1939年至1942年间,《飘》《魂断蓝桥》《卡萨布兰卡》这三部爱情电影相继上映。

从左至右依次为《飘》《魂断蓝桥》《卡萨布兰卡》电影海报

这三部文本不仅都塑造了风靡全球的爱情偶像,而且在抒情方式上有相通之处,一是爱情背后有巨大的战争背景,当人们看到爱情被战争摧毁,便会心生厌恶、呼唤和平;二是镜头语法相似,使用美式镜头居多,拍摄人物的上半身并突出面部。

二、“谁更勇敢杀敌,他就是我的新郎”

同时期的东方电影则有另一套抒情逻辑,强调保家卫国是第一要义,战争成果是爱情的前提。受苏联影响,20世纪50年代的新中国电影将爱情置于辽阔、安全的新世界中,让大自然为人们做了所有的抒情工作。

与此同时,新中国电影多用中景和全景镜头,营造人在天地间,与世界共呼吸、同命运之感。1958年上映的《柳堡的故事》完美诠释了东方电影的抒情语法,也是我心目中最好的青春电影。男女主人公没有任何亲密镜头,只是一起坐在共同劳动的田野中,青草在风中摇曳,这时候什么都不用说,大自然已经为你做好了全部的抒情工作。

这些电影主题曲中,有许多精妙的歌词。青春必须和大自然是押韵的。心跳、手势、整个身心,和大自然完全是在田地间生长出来的一种动态关系,这才是青春片。人必须得到大自然的全部支持,与天地万物同声共气。

在那个年代,人是新的,天是新的,地是新的,河流是新的,农具是新的,麦苗是新的,一切都是新的。世界就是为人的爱情所设置的。

这就是东方电影中青春爱情语法的高级所在。诚然,此时的东方电影存在把“小我”全部变成“大我”的问题;但在完全充斥着“小我”的当下,或许可以考虑重建人与山河、与家国的电影抒情语法。

三、爱情电影的全新篇章与抒情转向

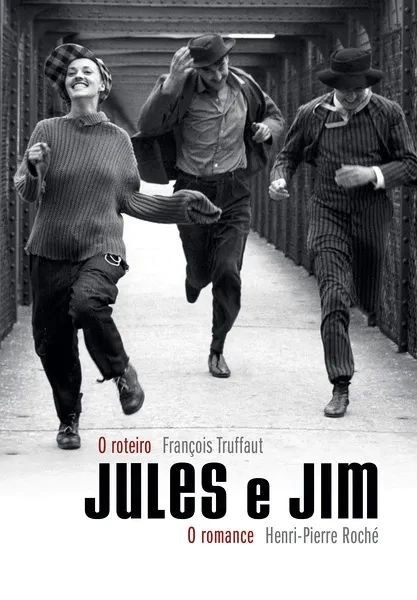

到了20世纪60年代,东西方电影的抒情语法都发生了一些变化。法国电影《祖与占》完成了从爱情被战争摧毁,到爱情本身就是一场战争的抒情语法的反转。它将爱情中的陈词滥调尽数消除,永远保持其不确定性。

电影海报《祖与占》

无独有偶,伴随着“爱情”在银幕上越来越能被无所顾忌地说出来,中国的爱情电影日益趋向室内化。外部变得不友善、土地甚至成为一种惩罚。同时,美式镜头的使用增多。如《早春二月》中,不合世俗的爱情受到了外部环境围剿式的观望,画面也不那么明亮。八十年代末语境下的港台电影,如《牯岭街少年杀人事件》,让爱情成为新的动机。至于善讲“二楼”爱情的王家卫,虽为爱情语法的大师,却也带来了风格的危险。观者要有针对“在地性”的考虑,用极小的空间隐喻中国的地理并不完全合适。当然,一些电影带来的新尝试和突破不容忽视。例如《大话西游》试图将爱情带离“一分一秒一个时辰”这极小的度量衡,尽管“爱你一万年”依旧是一个难以实现的“大话”。又如《无名之辈》《南方车站的聚会》等电影,也是重新建构抒情可能性的特色文本。

身处今时今日,我们同样期待看到一个簇新的电影世界。

有话要说...