上海之春|在上音歌剧院中屏息享受《茶花女》的人性光辉

- 基金分析

- 2025-04-11 07:50:03

- 7

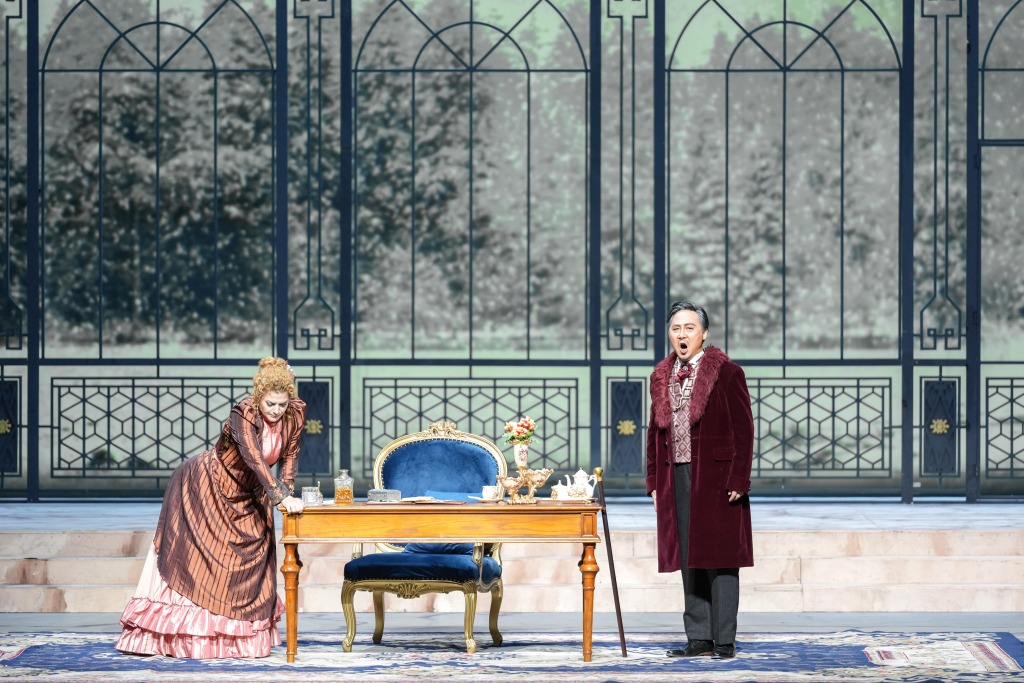

编者按:威尔第歌剧《茶花女》作为本届上海之春音乐节闭幕大戏,在上音歌剧院连演四天,构筑起中外艺术对话的新通道。上海音乐学院院长廖昌永担任艺术总监并领衔主演,意大利导演马埃斯特里尼、萨翁林纳歌剧节艺术总监兼指挥家马特维耶夫的加盟,为这部歌剧注入了顶尖国际化制作力量。

4月7日的夜晚,上音歌剧院内,威尔第的《茶花女》在观众屏息的寂静中徐徐拉开序幕。这部诞生于19世纪的歌剧,将爱情与阶级、自由与牺牲的永恒命题化作一柄刺向人心的利刃。

《茶花女》演出现场

首幕的华彩之下暗藏玄机。舞台深处,觥筹交错的人群和摇曳生花的裙摆在静谧的夜晚摇荡,窗棂投下的菱形光影切割着男女主角互诉衷情的身影。阿尔弗雷多(帕里德·卡塔尔多饰)在咏叹调处理的渐强与骤弱转换间,暴露出爱情中占有欲与怯懦并存的复杂成分。薇奥莱塔(卢克雷齐娅·得雷饰)《永远自由》两段重复中插入阿尔弗雷多的和缓应答,乐队突然撤去伴奏,仅留低音提琴的拨弦,这一刻的留白让“自由”宣言浮显出虚幻本质。

第二幕用多媒体投影出簌簌飘落的雪片,舞台深处的长廊充斥着雪松的冷冽气息。乡间小屋的壁炉火光原是暖的,直到亚芒(廖昌永饰)挟着风雪推开门。薇奥莱塔和亚芒的二重唱将剧情推上第一个令人窒息的高潮。男中音像一堵密不透风的石墙,带着旧时代的威压步步紧逼;而女高音则如试图穿透岩缝的荆棘,在极高音区挣扎攀升。

《茶花女》演出现场

弦乐组以震音铺就的音墙,与投影中肆虐的暴风雪形成视听同构。最残忍的瞬间出现在薇奥莱塔妥协时:当她唱到“愿您女儿幸福”时,弦乐突然拔高的颤音惊起满室风雪,那些投影在墙上的雪片竟似有了重量,一片片压垮了她肩头刚绽的爱情。当薇奥莱塔跪地哀求“请像拥抱女儿般拥抱我”,亚芒突然背身避开她的触碰,男中音浑厚的声线化作铁壁——这个刻意错开的身位,让阶级偏见具象为一道横亘舞台的沟壑。

芙罗拉家的舞会像打翻的调色盘,吉普赛女郎的红裙与斗牛士的金饰晃得人眼花。可当阿尔弗雷多将钱币砸向薇奥莱塔时,所有颜色瞬间褪成黑白。终幕的死亡来得太安静,乐队再现序曲的动机,没有凄风苦雨,只有昏暗的晨光从窗户缝隙中漏泄进来。最绝妙的安排是薇奥莱塔临终前回光返照的五重唱,各声部以不同节奏和速度叠加,象征道德审判(亚芒)、爱情理想(阿尔弗雷多)、生命意志(维奥莱塔)、宿命力量(医生与女仆)的多重撕扯。

《茶花女》演出现场

当咏叹调《永别了,昔日的美梦》被唱出,乐队噤声,唯余一盏孤灯在偌大无边的黑暗舞台中投下十字形光斑。最后一声定音鼓轰鸣后,全场陷入长达五秒的绝对静默——这不是乐谱标记的休止,而是对观众参与性的邀请:我们在黑暗中共同完成了对薇奥莱塔生命权的最后确认。前排的老先生抽出西装内袋手帕纸的窸窣声随后被如雷贯耳的掌声和欢呼声淹没。

薇奥莱塔的死亡不是终点,而是对每个时代的诘问。当阿尔弗雷多最终抱着爱人痛哭时,乐池里定音鼓的每一声敲击都像在叩问——当我们赞美“牺牲”时,是否也在无形中加固着压迫的锁链?她临终前获得的拥抱越温暖,越凸显一生求爱不得的荒诞。当现代剧场技术让这部19世纪的悲剧焕发新生,我终于懂得,真正的经典从不在泛黄的乐谱纸中蒙尘,它永远在每一次真诚的演绎中,完成对人性深渊的重新丈量。

《茶花女》演出现场

散场时分,春夜的凉风扑在滚烫的脸颊上。走过灯火通明的淮海路,我忽然明了——真正的歌剧精神不在华服美声,而在于每个个体在黑暗中共同呼吸时,对人性光辉的集体觉醒。这或许正是对威尔第书信中“《茶花女》首演无疑是场失败的演出,是我的错还是歌者的错?交给时间判断吧”所期待的理想回应。

《茶花女》演出现场

有话要说...