长三角议事厅|透视长三角科技与产业创新融合发展的量化成效

- 证券分析

- 2025-04-10 18:15:03

- 4

当前,长三角三省一市正积极推动科技与产业创新融合,催生出诸多新产业、新业态、新模式,不断拓展发展空间,培育新的发展动能。本文通过科学构建科技创新和产业创新综合评价指标体系,并运用耦合协调度模型,定量测度长三角三省一市科技创新与产业创新的融合程度,为进一步推动长三角科技与产业创新深度融合提供量化依据。

长三角科技创新与产业创新齐头并进

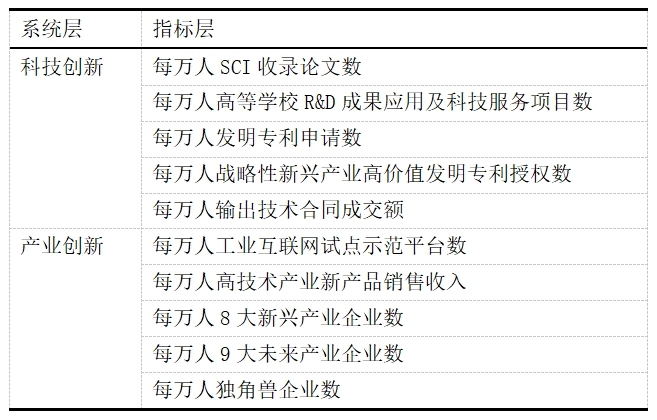

为探究长三角科技创新与产业创新融合的发展特征及趋势,首先,需综合考虑数据的客观可得性、准确性与全面性,分别构建长三角科技创新与产业创新综合评价指标体系(表1),并利用熵值法确定各项指标权重。

表1 科技创新和产业创新综合评价指标体系 本文图表均为作者自绘

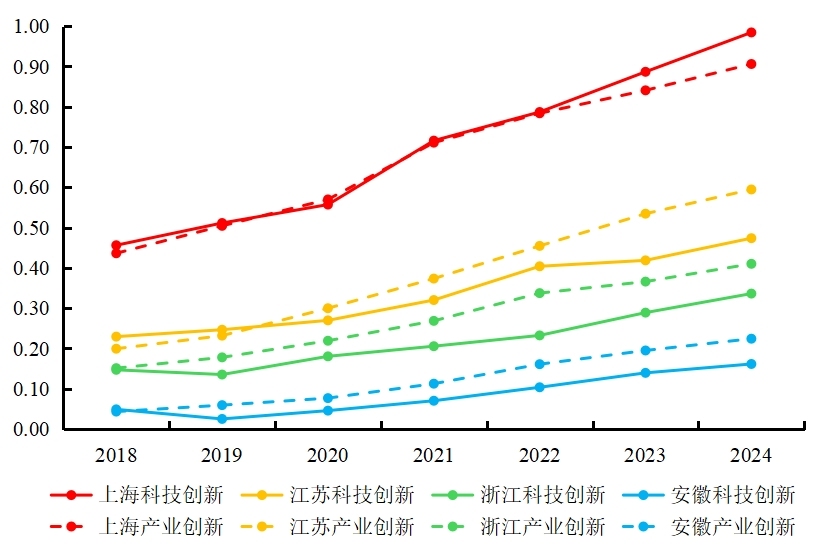

进一步基于标准化后的指标体系,利用多目标线性加权函数法测算两系统综合得分(其值越趋近于1,表明其对应创新水平越高)。2018—2024年,三省一市科技创新、产业创新水平稳步提升,但科技与产业“两张皮”的问题仍然存在,且地区差异明显。

上海凭借开放的创新环境吸引了大量顶尖科研人才与丰富的市场资源,科技创新成果的应用场景和商业化机会较多,发达的金融市场也为科技创新和产业创新提供了充足的资金支持,科技创新和产业创新水平都比较高。然而,从2022年开始,上海呈现出产业创新滞后于科技创新的趋势,科技成果市场化率仍然存在提升空间。

江苏拥有大量优质的民营企业和高科技企业,凭借在制造业等领域长期的深耕细作,产业创新前景较好,同时坐拥众多高校和科研机构、科技基础设施等高水平创新平台,科技创新的优势也较为突出。但从人均水平来看,江苏科技创新与产业创新水平稍次于上海。

浙江活跃的民营经济对市场需求的敏锐捕捉是推动产业创新的强大动力,但浙江顶尖高校和科研机构数量有限,尽管应用型人才相对丰富,但基础研究人才比例相对较低,在科技创新资源的储备和积累上相对欠缺,导致科技创新水平略滞后于产业创新水平。

安徽近年来加大创新资金投入,建设各类创新平台,积极承接技术和产业转移,科技创新与产业创新水平明显提高,但受经济发展基数较低的制约,离长三角其他省市仍有一定差距(图1)。

图1 三省一市科技创新、产业创新得分(2018-2024年)

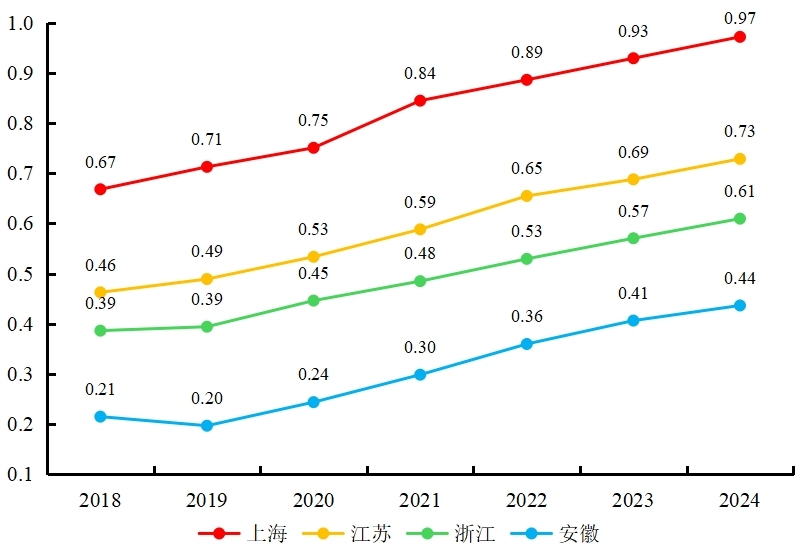

在以上分析基础上,采用耦合协调度模型对三省一市科技创新与产业创新的融合程度进行定量测算(数值越趋近于1,表明其耦合协调发展程度越高)。由图2可知,各省市科技创新与产业创新的耦合协调度持续提升,长三角三省一市耦合协调度均值由2018年的0.43稳定攀升至2024年的0.69,成功跨越了从失调向协调发展的关键阈值,表明长三角科技创新与产业创新协同发展格局基本形成。

具体而言,各省市科技创新与产业创新融合的演化路径呈现梯度推进特点:2018—2024年,上海以6.5%的年均增长率从中级协调(0.6~0.7)跃迁至优质协调(0.8~1),持续巩固创新引领地位;江苏、浙江分别以7.9%和8.0%的增速实现协调等级多阶跃升,其中江苏从濒临失调(0.4~0.5)进阶至良好协调(0.7~0.8),浙江从轻度失调(0.3~0.4)跨越至中级协调(0.6~0.7);安徽则以高达13.1%的年均增长率从中度失调(0.2~0.3)提升至濒临失调(0.4~0.5),展现出强劲的后发追赶势头。

总体而言,尽管各省市间在科技创新与产业创新融合发展的水平上仍存在一定差距,长三角已形成“一核引领—双翼支撑—梯度突破”的雁阵式协同创新格局:上海作为引领龙头发挥创新辐射效应,苏浙两省持续稳固创新优势,安徽创新洼地效应加速显现。随着长三角各项协同创新政策的持续推进和创新资源的进一步整合,预计区域内知识溢出、技术扩散与产业迭代的协同效应将加速释放,推动长三角在科技创新与产业创新融合发展方面取得更大的突破。

图2 三省一市科技创新与产业创新耦合协调度(2018-2024年)

长三角创新融合的驱动与掣肘:多维因素交织

长三角科技创新与产业创新耦合协调发展受多重因素交织影响。从区域视角来看,一体化战略的深入实施为长三角地区提供了坚实的制度保障。G60科创走廊等载体加速人才、技术、资本等要素跨域流动,构建起长三角科技创新与产业创新网络,形成“上海引领全球资源配置,江苏夯实先进制造基础,浙江拓展数字应用场景,安徽强化科研转化能力”的协同创新格局。然而,不可忽视的是,区域内部发展梯度差异所带来的竞争效应和虹吸效应也较为突出,长三角核心城市凭借资源集聚优势吸引了大量优质创新要素,部分欠发达地区却面临创新要素流失的困境,区域协同创新的均衡性亟待优化。

“政产学研金服用”融合贯通的创新生态系统,是长三角科技创新与产业创新融合的关键支撑。在基础研究层面,长三角地区密集分布着众多国家重点实验室、大科学装置以及“双一流”高校,开展了大量基础性、前瞻性研究,为产业创新提供了源头性知识供给。在创新成果转化方面,企业作为创新主体,不断探索自主研发投入机制和开放式创新模式。例如,生物医药企业通过“院所企医”合作加速新药研发,集成电路产业借助技术引进再创新实现迭代升级。科创板独特的上市制度和交易机制,也为科技创新企业的创新成果转化提供了便捷的融资渠道。此外,长三角地区活跃的民营经济以及浓厚的企业家精神氛围推动技术精准对接市场需求,也有力促进了科技创新与产业创新的深度融合。

面对复杂严峻的外部环境以及各类衍生的产业链供应链风险,长三角核心技术攻关面临多维挑战,在一定程度上阻碍了科技创新与产业创新融合进程。例如,高端芯片领域受制于光刻机等关键设备进口依赖,人工智能领域基础算法薄弱制约场景应用拓展,人形机器人等未来产业面临核心部件技术瓶颈,需大量资金、人才长期投入布局。此外,产业集群发展也面临诸多困境,如产业链韧性不足、高端环节占比低、区域协同不够等。以汽车产业集群为例,关键零部件依赖进口,各地部分汽车零部件产业同质化竞争现象突出,也在一定程度上制约了产业链韧性提升与价值链高端攀升。

长三角创新融合新路径:深化协同与突破

构建全域创新要素共享机制

针对长三角创新资源分布不均与行政壁垒问题,需构建多层次要素流通机制。一方面,优化资源配置效能,推动人才、知识、技术、资本、信息等创新要素跨区域自由流动,尤其聚焦国家战略需求,协同开展重大科研任务攻关,持续提升创新策源能级。另一方面,引导科技型骨干企业与高校科研院所、上下游企业、相关科技服务机构深度合作。例如,推行“链主企业+创新飞地”模式,通过设立异地研发中心、共建创新实验室等方式,形成跨区域、跨领域、跨部门的科技创新与产业创新联合体。

完善科技成果转化支撑体系

要破解科技成果跨区域合作、转移和转化的梗阻,需完善全链条服务体系。一方面,健全转化机制,完善知识产权跨区域联合保护制度,推动技术转移机构和平台高效运转,协同多地技术交易场所和科技市场,加速技术迭代。另一方面,强化金融支撑,构建多层次资本市场,发展创业投资基金,加速优势金融资源与科创企业跨区域精准匹配,为不同发展阶段和风险水平的科创企业提供个性化金融支持,以金融赋能科技成果转化为现实生产力。

打造前瞻产业集群梯次矩阵

立足现有产业基础与未来竞争机遇,构建世界级产业创新共同体。一方面,放大集群优势,推动融合集群发展,在各省市战略性新兴产业集群的基础上,积极构建长三角产业集群网络,赋能长三角攀登创新高峰。另一方面,面向未来产业新领域新赛道,联合创造颠覆性产业技术,探索培育未来产业集群新增长极,塑造发展新动能新优势,实现长三角经济高质量可持续发展。

【本文作者滕堂伟系上海市人民政府决策咨询研究基地曾刚工作室(长三角区域一体化研究方向)教授,华东师范大学国土开发与区域经济研究所所长,兰玲系华东师范大学中国现代城市研究中心研究生】

-------

“长三角议事厅”专栏由教育部人文社会科学重点研究基地·华东师范大学中国现代城市研究中心、上海市社会科学创新基地长三角区域一体化研究中心和澎湃研究所共同发起。解读长三角一体化最新政策,提供一线调研报告,呈现务实政策建议。

上一篇:CFA证书报考条件详解

有话要说...