碳足迹认证急需拓宽应用场景,与绿色采购和绿色金融挂钩

- 科创板分析

- 2025-04-10 17:36:03

- 4

产品碳足迹标识认证规则来了。

2025年3月17日,国家认监委发布《产品碳足迹标识认证通用实施规则(试行)》(以下简称《实施规则》)。该文件明确了产品碳足迹标识认证的适用范围、认证模式、管理要求等内容,是国内首个系统性产品碳标识认证制度文件。

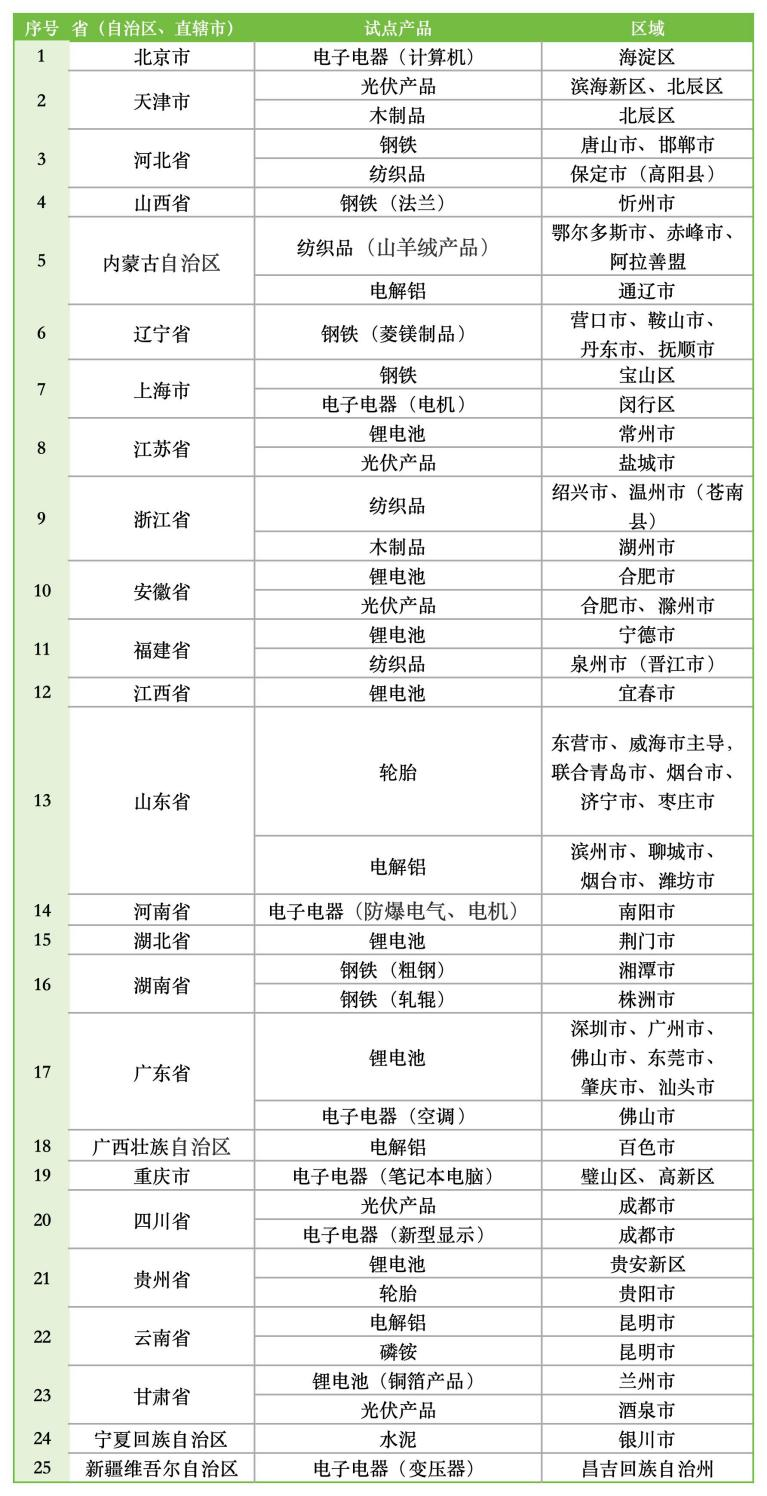

事实上,碳足迹认证工作在前几年已被提上日程。2024年8月,市场监管总局等四部门联合印发通知,部署开展产品碳足迹标识认证试点工作;12月,市场监管总局等部门发布产品碳足迹标识认证试点名单,明确试点产品和区域。此前广东、山东、浙江等地都已积累了碳足迹认证试点的地方经验。

碳足迹认证如何进行?认证工作面临哪些挑战?碳足迹认证会对企业和市场产生怎样的影响?2025年4月上旬,澎湃研究所研究员就系列问题采访了供职于企业、行业和金融研究机构、检测认证机构的相关专业人士。

中国产品碳足迹标识,以“脚印”展示“碳足迹”概念,以阿拉伯数字格式(单位为 kgCO₂e)披露产品碳足迹量化结果。附二维码,提供详细产品认证信息。

从碳核查到碳足迹认证:对企业长期减碳能力要求更高

所谓产品碳足迹,是指产品系统中温室气体(GHG)排放量和清除量之和,以二氧化碳当量(CO₂e)表示。换言之,产品碳足迹反映了产品在全生命周期内直接和间接产生的温室气体排放总量。碳足迹的核算包括产品从原料开采、生产制造、运输、使用,直到最终废弃处理的全过程。

在产品认证领域,“碳足迹”并不是一个全新的概念。中国自2016年起就推动绿色产品认证体系建设,涵盖纺织品、建材、电子电器产品等。绿色建材认证明确要求开展碳足迹核算核查,对产品全生命周期碳排放量进行量化和验证。

不过碳足迹核查与碳足迹认证有所不同。相比于核算核查,碳足迹认证不仅仅关注碳排量,还对企业长期减碳能力提出要求。

“碳足迹认证既包含了碳排放量核查的维度,又包含碳足迹管理能力建构的维度。”产品碳足迹标识认证试点参与机构之一,方圆标志认证集团福建有限公司资深碳足迹专家陈金文解释:“碳核查只需要对企业的年度碳排量进行核算,相当于‘一次性买卖’;碳足迹标识认证则意味着企业需要建构长期的减碳能力,在产品的设计开发、采购、生产、分销、使用和生命末期处置阶段都要关注减碳。”

欧盟设定的产品环境足迹(PEF,Product Environmental Footprint)范围示意图,包含了产品全生命周期,图中文字经作者翻译。(图片来源:欧盟)

推广路径:地方试点和重点行业先行,逐步建立全国产品碳足迹管理体系

“我国产品碳标识认证体系的建设路径是试点先行,逐步整合地方和行业试点成果。今年1月,各省市已各自开启了为期三年的试点计划。统一的认证实施规则将为推动试点区域间协同和衔接、建立统一的全国产品碳足迹管理体系提供基础保障。”兴业碳金融研究院常务副院长钱立华告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn)。

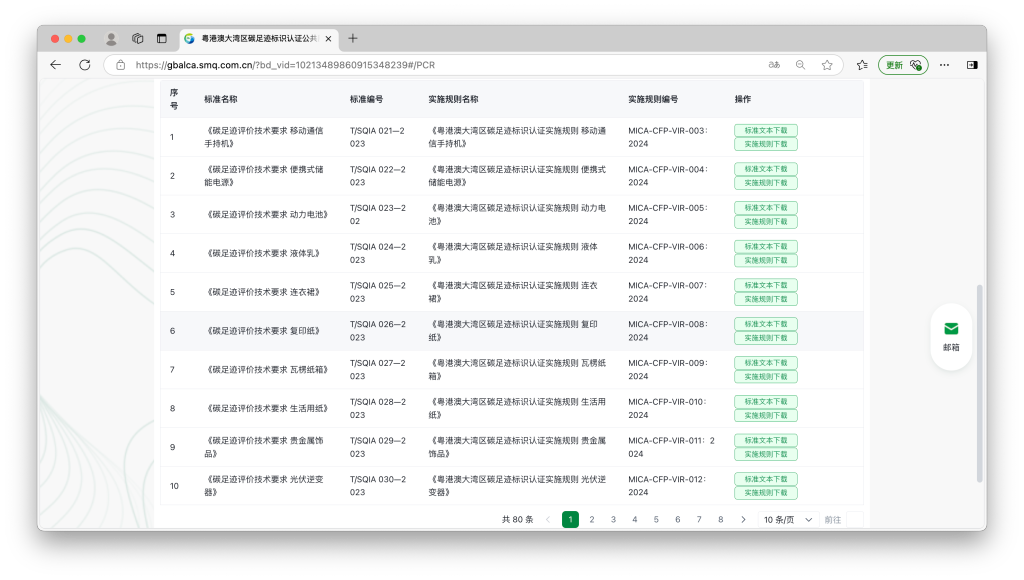

在《实施规则》颁布之前,一些省份已开展区域碳足迹认证试点工作。如2022年深圳联合香港在粤港澳大湾区率先开展碳足迹标识认证工作,构建大湾区碳足迹公共服务平台。这是国内首个碳足迹标识认证公共服务平台。截至目前,该平台已完成475个产品碳足迹标识认证证书。

而在一些外贸压力大、减排贡献突出、数据收集完整、产品供应链带动明显的产业中,碳足迹认证试点也已初具雏形。例如浙江在近年来出台系列政策支持纺织业绿色低碳转型。2023年浙江省制造业高质量发展领导小组办公室印发《关于支持纺织行业高质量发展若干举措的通知》,提出构建纺织品碳足迹基础数据库、推进碳足迹标识认证。

表1 产品碳足迹标识认证试点名单

备注:试点条件有产业规模在国内领先、所在区域具备较好的质量认证基础与降碳潜能等。(信息来源: 国家市场监管总局 制表:倪瑜遥)

碳足迹认证难点:细则缺失,市场认知度低,小微企业面临更大挑战

试点工作陆续展开,但碳足迹认证的推进仍然面临困难。

在认证标准方面,针对具体产品的认证细则尚待完善,给碳足迹认证带来困难。钱立华谈到,“当前仍缺乏针对具体产品类别的核算和认证细则标准,现存方法学和碳足迹因子数据库缺乏统一性和实用性。”

陈金文告诉澎湃研究所研究员,目前很多机构采用ISO14067标准进行碳足迹认证,这是国际标准化组织为计算产品碳足迹而制定的通用核算标准。但在核算具体产品碳足迹时,还需要结合产品专用碳足迹核算标准开展。

这意味着碳足迹认证需要针对具体产品制定特定的计算方法。

今年年初,生态环境部等五部门制定《产品碳足迹核算标准编制工作指引》,为我国产品碳足迹核算标准制定提供了依据;3月28日,生态环境部发布关于公开征求《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 平板玻璃(征求意见稿)》等5项国家生态环境标准意见的通知,对平板玻璃、通用硅酸盐水泥、光伏组件、轻型电动汽车和动力电池等5项产品碳足迹量化方法要求标准公开征求意见。

陈金文表示,为推进碳足迹试点认证工作,未来国内将出台更多针对具体产品或行业的碳足迹核算标准,提升碳足迹核算及认证结果的科学性、规范性、统一性。

而在国际层面,碳足迹的互认成为一大挑战。“目前尚缺乏统一、公认的国际碳足迹认证标准,同一产品的碳足迹评价结果并不可比,因而降低了碳标识作为驱动绿色低碳生产的工具的有效性。”钱立华补充道。

粤港澳大湾区碳足迹公共服务平台内针对具体产品类别的碳足迹相关技术文件截图。

此外,碳足迹在当下的市场认知度并不高,企业进行碳足迹认证的收益低,意识和能力薄弱。

钱立华谈到,“企业参与产品碳足迹评价主要受下游强制要求和财政补贴驱动,内生动力不足。目前碳标识认证的市场认知度低,应用场景有限,认证的成本高、收益低。”

绿色创新发展研究院(iGDP)绿色经济政策项目主任刘雪野曾对浙江苍南、湖州等地的纺织业进行深入调研。她也提到,从纺织业产业链的角度来看,上游的众多中小微企业承担了大量产品碳足迹,但碳足迹认证后产生的绿色溢价多集中在下游的大企业。这一部分利润在产业链上下游之间的分配并不公平。

相比于大企业,中小微企业在技术、资金等方面面临更多障碍。刘雪野在调研过程中注意到,大型企业对于低碳转型有较强的意识和实力,也能容易地获得政府和金融机构的资金支持。但中小微企业在低碳转型中则会遇到更大挑战。“小微企业自身的生存压力大,碳足迹认证对于他们而言成本很高,因此这类低碳转型的活动也很难成为他们的首选。在技术和资金方面,他们能获得的业务支持有限,金融机构的倾斜力度也不够。”

陈金文也提及,现阶段很多企业的碳排放管理能力尚不足以支撑碳足迹认证。“比如有的企业此前从未核算过产品碳足迹,也未设置碳排放管理岗位。很多企业未建立有效的碳管理制度,从设计研发、采购、生产,到固废处置,以及在产品生命末期管理上都未关注碳管理,不具备构建碳足迹管理的保证能力,需要借助专业机构支持。”

未来方向:拓宽应用场景,与绿色采购、绿色金融挂钩

解决碳足迹认证市场认知度低、企业内生动力不足的问题,一大发展方向是拓宽应用场景,将产品碳足迹纳入公共采购要求,开发与碳足迹相关的绿色金融产品。

企业进行碳足迹认证,一大动因是在出口中应对“绿色贸易壁垒”。例如欧盟将于2026年起正式实施碳边境调节机制(CBAM),钢铁、铝、水泥、化肥等行业进口商品须汇报碳排放情况。通过碳足迹核算外贸产品的碳排量成为必要环节。

碳足迹也是企业和行业进行绿色低碳转型的有效工具。刘雪野解释,企业在进行碳足迹认证后可以清晰地评估自身能耗和碳排情况。金融机构在设计绿色金融产品时也可以碳足迹为标的设定转型目标。例如2024年12月浙江省出台转型金融支持纺织业绿色低碳发展指导意见,鼓励金融机构将转型项目的碳表现、碳定价纳入授信管理流程,创新与转型目标挂钩的转型金融产品和服务模式。

钱立华指出,推动中国统一碳标识认证体系良性发展,需建立政策与市场双轮驱动机制。例如采用直接的财政补贴方式,以激发产品碳标识评价与认证;建立绿色公共采购制度,将产品碳足迹认证纳入公共采购制度的明确要求;将碳足迹认证与绿色金融服务结合,创新开发产品碳足迹挂钩贷款、债券等产品。

在推动碳足迹认证与绿色金融服务结合方面,刘雪野以浙江正在试点的“碳效码”举例。“碳效”即规上工业企业生产的单位增加值所排放的二氧化碳;“碳效码”即通过规上工业企业的碳效与规上工业企业平均碳效、企业所属工业行业平均碳效的分类对比,对企业进行等级区分,以作为贴息点数和发放绿色贷款、转型贷款的依据。碳效好的企业有望获得较高的财政贴息点数和高额低息的贷款。

“‘碳效码’目前以企业为整体进行评级。而在未来,纺织企业的产品级碳足迹有望成为推动绿色低碳转型的精确依据。借助这一依据,纺织企业能够更为高效地投入资源开展降碳改造工作,从而与未来碳排放双控的政策要求实现良好适配。而对于金融机构而言,产品级碳足迹可助力其更为精细地开展信贷额度评级工作,进而更有效地达成降碳目标 。”刘雪野解释。

(感谢吴跃伟、王晓亚、吕雅宁在采访过程中的帮助。)

-----

城市因集聚而诞生。

一座城市的公共政策、人居环境、习俗风气塑造了市民生活的底色。

澎湃城市观察,聚焦公共政策,回应公众关切,探讨城市议题。

上一篇:科达股份股票分析报告

有话要说...