固态电池量产竞速赛,全球能源革命迎来产业大变局 多家企业公布固态电池量产时间表

- 金融分析

- 2025-04-03 05:51:53

- 12

2023年夏季,宁德时代研发中心的一间实验室里,工程师们正在调试全球首条固态电解质薄膜连续化生产线,距离这家动力电池巨头公布的2027年固态电池量产节点仅剩四年,在太平洋另一端,丰田汽车宣布其搭载硫化物固态电池的测试车型续航突破1200公里,并将量产时间锁定在2028年,这场跨越全球的产业竞赛,正在将固态电池这个曾经停留在实验室的技术构想,快速推向产业化应用的临界点。

固态电池量产时间表密集发布

全球动力电池行业正在经历前所未有的战略转向,2023年6月,大众集团旗下QuantumScape宣布其固态电池样品通过800次循环测试,计划2025年启动试生产,同月,三星SDI在首尔国际电池展上首次公开展示全固态电池原型,明确2027年实现商业化,中国势力同样不甘示弱:卫蓝新能源宣布半固态电池已装车测试,辉能科技杭州超级工厂破土动工,清陶能源更是在投资者会议上透露其固态电池成本已降至每瓦时0.8元以下。

跨国车企与电池巨头的战略布局呈现出明显的地域特征,日本企业普遍采取全固态技术路线,丰田、本田、日产三大车企联合日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO),计划在2030年前投入2万亿日元建立固态电池产业链,欧洲阵营聚焦氧化物固态电解质技术,宝马集团与Solid Power的合作项目已进入B样阶段,梅赛德斯-奔驰投资美国固态电池初创公司Factorial Energy,中国军团则采取"半固态过渡+全固态突破"的并行策略,宁德时代、比亚迪、国轩高科等头部企业均建立了多技术路线的研发矩阵。

技术路线选择的背后是产业话语权的争夺,硫化物路线在离子电导率方面优势明显,但面临锂枝晶生长和界面稳定性难题;氧化物路线工艺相对成熟,却受制于电极/电解质界面阻抗;聚合物路线更适合柔性电池场景,但高温性能存在短板,各企业根据自身技术积累和市场需求选择主攻方向,形成了差异化的技术生态。

量产背后的技术突破与产业重构

材料体系的突破正在打破固态电池的产业化瓶颈,在电解质领域,LG化学开发的硫银锗矿型硫化物电解质将离子电导率提升至25mS/cm,接近液态电解液水平,宁德时代研发的复合固态电解质膜厚度降至15微米以下,机械强度提升3倍,正极材料方面,宁德时代的双相复合正极技术使界面接触面积增加70%,清陶能源开发的纳米级包覆技术将界面阻抗降低到5Ω·cm²以下。

生产工艺的创新推动着制造范式变革,比亚迪开发的固态电解质气相沉积设备,将薄膜沉积速率提升至每分钟2米,良品率突破95%,辉能科技独创的软性基板封装技术,使电芯体积能量密度达到900Wh/L,更值得关注的是,蜂巢能源开发的干法电极工艺,将传统湿法工艺的能耗降低40%,生产成本下降30%。

产业链上下游正在形成新的价值分配格局,上游材料端,天齐锂业、赣锋锂业加速布局金属锂提纯技术,中科电气开发的高纯硫化锂纯度达到6N级别,设备制造领域,先导智能推出全球首条固态电池整线解决方案,科恒股份的固态电解质涂布机精度达到±1μm,下游应用端,蔚来ET7搭载的150kWh半固态电池包实测续航突破1000公里,大疆创新的无人机用固态电池实现-40℃低温放电。

产业化进程中的挑战与机遇

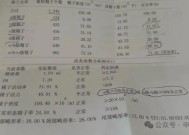

成本高企仍是制约量产的最大障碍,当前全固态电池成本约为传统锂电池的3-4倍,其中固态电解质材料成本占比超过60%,丰田测算其首代固态电池成本约200美元/kWh,需通过规模效应在2030年降至100美元/kWh,降本路径包括:开发新型合成工艺降低电解质原料成本,改进制造设备提升生产效率,以及创新电池结构设计减少贵金属用量。

标准体系缺失导致产业协同困难,国际电工委员会(IEC)尚未建立固态电池专属标准,现有测试方法无法准确评估界面稳定性等关键指标,中国汽车动力电池产业创新联盟正在牵头制定《全固态锂电池通用技术要求》,拟建立12类45项测试标准,欧盟电池联盟发起"固态电池2030"计划,致力于统一安全认证和性能评价体系。

技术路线竞争暗藏专利风险,截至2023年Q2,全球固态电池专利申请量突破6万件,其中日企占38%,中国企业占29%,丰田持有2143项核心专利,涵盖硫化物电解质合成、界面改性等关键技术,宁德时代通过收购美国固态电池企业Silatronix,获得关键界面稳定技术专利,专利丛林现象可能引发技术封锁风险,企业需要构建自主知识产权体系。

站在能源革命的转折点上,固态电池的量产化不仅关乎企业间的技术竞赛,更是国家间新能源战略的博弈,当2027-2030年这个关键窗口期来临,动力电池产业将迎来真正的分水岭,那些在材料体系、制造工艺、成本控制等方面构建起核心竞争力的企业,将主导未来十年的全球新能源格局,这场产业变革的深远影响,或许不亚于燃油车向电动车的转型,它正在重塑人类存储和使用能源的方式,开启清洁能源时代的新纪元。

下一篇:中航产融金融领军企业

有话要说...